2017年04月21日

SWAT御用達のフラッシュライトM910

上記画像はSWAT装備です。

M910を装備してますね〜

フラッシュライトM910です。

SCAR-Lにも似合います。

(弥生のはバレルがスタンダードタイプですが)

SCAR-Lの方向性としては市街地戦のSWATスタイルで行こうとおもいます。

2017年04月20日

アイアンサイトについて考証してみる

弥生の考えの一つなのでさらっとでお願いします。

画像は実銃のHK416だが、リアサイトが大きくて各種光学機器をマウントしずらい理由で純正パーツを取り外してフリップアップタイプに交換してる場合が多い。画像ではMAGPUL製MBUSを装着している。

他はもTROYタイプのフリップアップタイプに交換してるケースが多い。部隊の中でも各個人に合わせての交換も珍しく無い。

ドットサイトのみだが純正パーツを使用している。

こちらはFN SCAR-Lだが、やはりリアサイトをMBUSタイプに交換してる。

元々光学照準器が破損や故障などで使用不可能になった際に用いるアイアンサイト。光学照準器使用時に邪魔にならないよう折りたためるものもある。

光学照準器の装着を前提にした銃の中にはBUIS(Buckup Iron Sight)としての側面を重視したアイアンサイトを備えたものもあ

こちらはM4系カービンモデルだが、軽量なMBUSタイプに交換されている。

カスタムトイガンの中にアイアンサイトをフロント、リア両方のサイトを外してるのを多々見かける。実銃で言えばハンドガンのフロントとリアサイトを外してる様なもので、その状態で狙いを定めるのは容易では無い。

弥生自身の理念ではどんなに光学照準器をマウントしてもアイアンサイトだけは残す様にしている。電池切れや破損時に活用する為です。

まぁ、個人の趣味なので各々理想のカスタムを追求するのは好ましい事です。

画像は実銃のHK416だが、リアサイトが大きくて各種光学機器をマウントしずらい理由で純正パーツを取り外してフリップアップタイプに交換してる場合が多い。画像ではMAGPUL製MBUSを装着している。

他はもTROYタイプのフリップアップタイプに交換してるケースが多い。部隊の中でも各個人に合わせての交換も珍しく無い。

ドットサイトのみだが純正パーツを使用している。

こちらはFN SCAR-Lだが、やはりリアサイトをMBUSタイプに交換してる。

元々光学照準器が破損や故障などで使用不可能になった際に用いるアイアンサイト。光学照準器使用時に邪魔にならないよう折りたためるものもある。

光学照準器の装着を前提にした銃の中にはBUIS(Buckup Iron Sight)としての側面を重視したアイアンサイトを備えたものもあ

こちらはM4系カービンモデルだが、軽量なMBUSタイプに交換されている。

カスタムトイガンの中にアイアンサイトをフロント、リア両方のサイトを外してるのを多々見かける。実銃で言えばハンドガンのフロントとリアサイトを外してる様なもので、その状態で狙いを定めるのは容易では無い。

弥生自身の理念ではどんなに光学照準器をマウントしてもアイアンサイトだけは残す様にしている。電池切れや破損時に活用する為です。

まぁ、個人の趣味なので各々理想のカスタムを追求するのは好ましい事です。

2017年04月20日

ホロサイト551と556

EOTech 551 ホロサイトタイプ ダットサイトは接眼レンズが低く固定式のアイアンサイトに干渉してしまい併用が出来ません(フリップアップタイプのサイトは別です)全長が長い為M4系のデルタリングに干渉してしまいます。ボタンもレンズ下部にある為操作性はお世辞にも使い勝手が良いとは言えません。マグニファイア(ブースター)を併用するとホロサイトのレティクルが正面に来ません高さ不足ですから。何よりホロサイトを操作するたびにマグニファイアをスイングしなくてはいけません。

EOTech 556ホロサイトタイプ ダットサイトの場合高さが僅かにありマグニファイア(ブースター)との併用は問題ありませんし、全長が短いぶんM4系のデルタリングに干渉しません。又、ボタンが左サイドにありますから操作性も格段に向上しております。マグニファイアをサイドにスイングする事無くホロサイトを起動する事が出来ますから大きな利点と思います。

接眼レンズが高くなったぶん固定式のアイアンサイトに干渉しにくくなってます。

とは言え、光学機器は完全に好みですからACOG、Aimpoint等多彩なのでデザイン重視で良いかと。

2012年02月02日

ELEMENT製 MINIダットサイト

さて、弥生の所有するダットサイトの中では確実に最小クラスの物です。

MP7A1に取り付けようと購入した物ですが…あまりの小ささに笑っちゃいますw

シンプルな作りと余計な物を極力除いた印象です。

重量:57g!!

横幅:27.77㎜

全長:49.07㎜

全高:32.82㎜

ダットサイトの光度は5段階で調節が可能です。これが最大光度です。

こちらが最少光度です。

付属品はダットサイトマウントベース、ダットサイトカバー、ブラシが

付いてきます。レンズ拭きがないのでレンズ用のブラシでしょう。

MP7A1に取り付けようと購入した物ですが…あまりの小ささに笑っちゃいますw

シンプルな作りと余計な物を極力除いた印象です。

重量:57g!!

横幅:27.77㎜

全長:49.07㎜

全高:32.82㎜

ダットサイトの光度は5段階で調節が可能です。これが最大光度です。

こちらが最少光度です。

付属品はダットサイトマウントベース、ダットサイトカバー、ブラシが

付いてきます。レンズ拭きがないのでレンズ用のブラシでしょう。

2012年02月02日

Eo Techタイプ XPS-3 QDマウント付 ホロサイト

Eo Techタイプ XPS-3 QDマウント付ホロサイトのご紹介です。

まぁ、紹介と言っても全長・高さ・幅・重量・ダットの光度位ですがw

ホロサイト(レプリカ)は552を2個所有しておりますのでXPSタイプは

初となります。

横幅:49.16㎜

全長:93.19㎜

全高:31.69㎜

ピントの合わせ方が下手なのか実際はもっとよく綺麗に見えます。

重量:345g

これはβスペツナズ用で購入した物です。早くサイドマウントレイルを

加工して取り付けねば(*・∀・)

まぁ、紹介と言っても全長・高さ・幅・重量・ダットの光度位ですがw

ホロサイト(レプリカ)は552を2個所有しておりますのでXPSタイプは

初となります。

横幅:49.16㎜

全長:93.19㎜

全高:31.69㎜

ピントの合わせ方が下手なのか実際はもっとよく綺麗に見えます。

重量:345g

これはβスペツナズ用で購入した物です。早くサイドマウントレイルを

加工して取り付けねば(*・∀・)

2011年05月22日

ELCAN SPECTER DR スコープ

ELCAN エルカン SPECTER DR タイプ 4X スコープ マグニファイアです♪

第一印象は見た目に反して「重っ!?」ですw

側面のプリントもレプリカなりに頑張ってますねぇ(´ー`)

ON&OFFの切り替えダイアルと光度調節兼レティクルカラー(レッド&グリーン)

更に電池ボックスを兼ねる忙しいダイアルです。

トップ部分には簡易式のピープサイトが取り付けられております。

4倍固定のスコープ(マグニファイア)は見やすくレティクルは一般的なクロスヘアを

ベースとした中央にドットが施されており、下には測距用のスケール、距離による

照準の補正目盛りがあります。

上下左右(エレベーション・ウィンテージ)調整も出来て2箇所のQDマウントにより

しっかりとロックされます。

ちなみに、チームメンバー2名が所有してるカラーはお二人ともブラックでしたので

弥生はDesert Tan & Goldバージョンを購入です(○´ェ`○)v

☆製品データー☆

重量:620g

全長:150㎜

倍率:4倍固定

対象レンズ:30㎜

発光:レッド・グリーン

光度:各5段階調節

材質:メタル製

うふふ…さて弥生は何にマウントするでしょうか(・∀・)ニヤニヤ

第一印象は見た目に反して「重っ!?」ですw

側面のプリントもレプリカなりに頑張ってますねぇ(´ー`)

ON&OFFの切り替えダイアルと光度調節兼レティクルカラー(レッド&グリーン)

更に電池ボックスを兼ねる忙しいダイアルです。

トップ部分には簡易式のピープサイトが取り付けられております。

4倍固定のスコープ(マグニファイア)は見やすくレティクルは一般的なクロスヘアを

ベースとした中央にドットが施されており、下には測距用のスケール、距離による

照準の補正目盛りがあります。

上下左右(エレベーション・ウィンテージ)調整も出来て2箇所のQDマウントにより

しっかりとロックされます。

ちなみに、チームメンバー2名が所有してるカラーはお二人ともブラックでしたので

弥生はDesert Tan & Goldバージョンを購入です(○´ェ`○)v

☆製品データー☆

重量:620g

全長:150㎜

倍率:4倍固定

対象レンズ:30㎜

発光:レッド・グリーン

光度:各5段階調節

材質:メタル製

うふふ…さて弥生は何にマウントするでしょうか(・∀・)ニヤニヤ

2011年04月03日

DYTAC製 Micro T-1 Dot Sight

DYTAC製 Micro T-1 Dot Sightのご紹介です(´ー`)

見た目通り非常にコンパクトで軽量です。光度調整は5段階で非常に見やすい明るさ

ですね。光点もギラつかずレンズの歪みや曇りもありません。この辺は流石DYTAC製。

弥生の所有する主なダットサイトです。形状や大きさの比較用で並べてみました。

用意したのは左後列から、552ホロサイト、V-Tech製 COMP M4ダットサイト、

COMPM2ダットサイト。手前左からオープンタイプダットサイト、DYTAC製 Micro T-1です。

重量:DYTAC製 Micro T-1=117gと軽量です。

重量:Aimpoint オープンタイプダットサイト=110gとこちらも凄く軽量です。

重量:Eotech ホロサイト552=323gです。

重量:V-Tech製 Aimpoint COMP M4=358g

重量:V-Tech製 Aimpoint COMP M2=330g

以上、重量比較でした~(○´ェ`○)

ここから先は弥生の照準器に対する認識と使用方法ですので人それぞれと思って軽く

流す程度で閲覧ください(ノ∀\*)

・アイアンサイト=ショート~ミドルレンジでの狙いをつけるために使用。

・スコープ=ミドル~ロングレンジでの正確な射撃をするため慎重な狙いに使用。

・ダットサイト=ショート~ミドルレンジでの「瞬時に対象を光点に合わせて射撃」するのに使用。

アイアンサイトとスコープは「狙いながら対象を射撃」に使用するのに対してダットサイトは

「瞬時に、迅速に対象を光点に合わせて射撃」と、使い分けております。つまり、

「狙いながら射撃」には使用していないと言う事です。狙いをつける射撃の際にはダットサイトを

マウントしていてもBUIS(バックアップアイアンサイト)を使用してます。

まぁ、「弥生はこういう使い方をしてますよ~」でした(*・∀・)

見た目通り非常にコンパクトで軽量です。光度調整は5段階で非常に見やすい明るさ

ですね。光点もギラつかずレンズの歪みや曇りもありません。この辺は流石DYTAC製。

弥生の所有する主なダットサイトです。形状や大きさの比較用で並べてみました。

用意したのは左後列から、552ホロサイト、V-Tech製 COMP M4ダットサイト、

COMPM2ダットサイト。手前左からオープンタイプダットサイト、DYTAC製 Micro T-1です。

重量:DYTAC製 Micro T-1=117gと軽量です。

重量:Aimpoint オープンタイプダットサイト=110gとこちらも凄く軽量です。

重量:Eotech ホロサイト552=323gです。

重量:V-Tech製 Aimpoint COMP M4=358g

重量:V-Tech製 Aimpoint COMP M2=330g

以上、重量比較でした~(○´ェ`○)

ここから先は弥生の照準器に対する認識と使用方法ですので人それぞれと思って軽く

流す程度で閲覧ください(ノ∀\*)

・アイアンサイト=ショート~ミドルレンジでの狙いをつけるために使用。

・スコープ=ミドル~ロングレンジでの正確な射撃をするため慎重な狙いに使用。

・ダットサイト=ショート~ミドルレンジでの「瞬時に対象を光点に合わせて射撃」するのに使用。

アイアンサイトとスコープは「狙いながら対象を射撃」に使用するのに対してダットサイトは

「瞬時に、迅速に対象を光点に合わせて射撃」と、使い分けております。つまり、

「狙いながら射撃」には使用していないと言う事です。狙いをつける射撃の際にはダットサイトを

マウントしていてもBUIS(バックアップアイアンサイト)を使用してます。

まぁ、「弥生はこういう使い方をしてますよ~」でした(*・∀・)

タグ :DYTAC

2011年04月01日

Battleaxe製 PEQ-15

何だかんだでPEQ-15関係が増えてきましたw

弥生宅のPEQ達を一挙大公開…って言うほどありませんが(ノ∀`)

まずは今回購入したBattleaxe製PEQ-15ですが充電式です。

それは嬉しいのですが、コネクターが専用タイプなのですが…

充電器がコレなので使えませんし使う気もありません(笑)

なので充電側のコネクターをタミヤ型に変更です。

+と-を間違えなければ簡単にできます(○´ェ`○)

これで手持ちの充電器が活用出来ます。弥生は充電器を2種類で限定して使用してます。

1つはNi-Cd&Ni-MH専用充電器でただコネクターを接続するだけで勝手に充電され

デルタピークでオートカットの安心タイプ。もう1つはLi-Po専用でこれまたバランス端子を

7.4vと11.1vと専用で接続する場所があるので接続するだけで自動的に充電され、

デルタピークでオートカットされます。この2つがあればまず困らないのでw

さてさて、PEQ-15祭りです(爆)1個別なのが混じってますがw

そしてPEQ-15のフロント部分のシールは全て別なのにしてあります。この方が簡単に

種類を判別できるためです(・∀・)

1番目、Battleaxe製PEQ-15(レッドレーザーポインタ)これは基本的にバッテリーケース

の位置づけでレーザーポインタはおまけですね。

2番目、今回購入したBattleaxe製PEQ-15(グリーンレーザーポインタ)LEDライト。

充電式でプレッシャースイッチも付いており、本体中央のプッシュスイッチも機能し、

セレクターもライブで機能します。

3番目、PRO&T製PEQ-15(レッドレーザーポインタ)LEDライト。こちらは電池式で

プレッシャースイッチも付いており、本体中央のプッシュスイッチも機能し、セレクターも

ライブで機能するのは今回購入したBattleaxe製とほぼ同じです。

さぁw 完全に場違いなSRC製HK416に付属してきた単なるバッテリーケースです。

いや、「でした」(・∀・) 内部にレーザーポインタを加工して埋め込んであります。

ですのでレーザーポインタとしても、バッテリーケースとしても機能します。

最後に皆で一斉射撃! じゃない、一斉照射!

弥生宅のPEQ達を一挙大公開…って言うほどありませんが(ノ∀`)

まずは今回購入したBattleaxe製PEQ-15ですが充電式です。

それは嬉しいのですが、コネクターが専用タイプなのですが…

充電器がコレなので使えませんし使う気もありません(笑)

なので充電側のコネクターをタミヤ型に変更です。

+と-を間違えなければ簡単にできます(○´ェ`○)

これで手持ちの充電器が活用出来ます。弥生は充電器を2種類で限定して使用してます。

1つはNi-Cd&Ni-MH専用充電器でただコネクターを接続するだけで勝手に充電され

デルタピークでオートカットの安心タイプ。もう1つはLi-Po専用でこれまたバランス端子を

7.4vと11.1vと専用で接続する場所があるので接続するだけで自動的に充電され、

デルタピークでオートカットされます。この2つがあればまず困らないのでw

さてさて、PEQ-15祭りです(爆)1個別なのが混じってますがw

そしてPEQ-15のフロント部分のシールは全て別なのにしてあります。この方が簡単に

種類を判別できるためです(・∀・)

1番目、Battleaxe製PEQ-15(レッドレーザーポインタ)これは基本的にバッテリーケース

の位置づけでレーザーポインタはおまけですね。

2番目、今回購入したBattleaxe製PEQ-15(グリーンレーザーポインタ)LEDライト。

充電式でプレッシャースイッチも付いており、本体中央のプッシュスイッチも機能し、

セレクターもライブで機能します。

3番目、PRO&T製PEQ-15(レッドレーザーポインタ)LEDライト。こちらは電池式で

プレッシャースイッチも付いており、本体中央のプッシュスイッチも機能し、セレクターも

ライブで機能するのは今回購入したBattleaxe製とほぼ同じです。

さぁw 完全に場違いなSRC製HK416に付属してきた単なるバッテリーケースです。

いや、「でした」(・∀・) 内部にレーザーポインタを加工して埋め込んであります。

ですのでレーザーポインタとしても、バッテリーケースとしても機能します。

最後に皆で一斉射撃! じゃない、一斉照射!

タグ :PEQ-15

2011年03月19日

PEQ-15とPEQ-16

弥生は現在PEQ系は3種類所有しております。

Battleaxe製PEQ-15

こちらはレーザーポインタ(レッド)がおまけで付いておりますがメインはLi-Poバッテリーの

収納BOXとしての位置づけでしょう。

PRO&T製 AN/PEQ-15

こちらはフラッシュライトとレーザーポインタ(レッド)が装備されておりフロント部分のプッシュ

スイッチやセレクターレバー、プレッシャースイッチ等で一応全てが機能します。LEDのルーメンは

おまけ程度の明るさですがLED部分を交換すれば光度は好みで選べます。

SRC製バッテリーケース

これは完全にバッテリーケースでしてレーザーポインタも何もありません(笑)

番外編と言う事で┏○ペコ

で、今回新たに3個目として購入するのがBattleaxe製 PEQ-15 です。

室内戦でのKAC PDW用で購入です。何よりレーザーポインタがグリーンなのでそれが

購入動機ですが(○´ェ`○)

フラッシュライトも機能します。これも光度が低ければLEDを光度の高い物に交換ですね。

フロント部分のプッシュスイッチやセレクタースイッチもライブで機能しますし、

プレッシャースイッチも有難いです。

しかもこのPEQ/15は充電式なのですよ(・∀・) これは嬉しい。

そしてもう一つ購入の候補にあったのがこちらです。

Element製 AN/PEQ-16Aです。

PEQ/15のタイプは既に2種類所有してるので3個目も同じ15って言うのは芸が無い。

そこでPEQ-16が候補にありました、デザインも好きな方ですし。

フロント部分のプッシュスイッチやセレクターも勿論ライブで機能します。

フラッシュライト。これも光度が低ければLEDを交換出来ます。

で、ブルーライト。雰囲気があって好みなのですよ(´ー`)

そしてレーザーポインタ(レッド)。これがグリーンでしたら迷わずこちらを購入しておりました。

そしてこの製品には秘めたる拡張性があります。

Element製 M3Xタクティカル・イルミネーターです。

このように普通にフラッシュライトとして使用出来ます。

後部にはプッシュ式のスイッチとプレッシャースイッチ接続用のコネクターがあるので

どちらかを選択して使用出来ます。

こちらも電池式ですね。

さて、Element製 AN/PEQ-16Aの拡張性にお話を戻します。

こちらは同じくElement製のPEQ-16A&M3X用ダブルリモコンスイッチです。

これを上記PEQ-16AとM3Xのプレッシャースイッチのコネクターに接続すれば両方を

このダブルスイッチで扱う事が出来ます。スイッチ自体もレイルに接続が出来ますので、

弥生なら左側のレイルにスイッチをマウントし、その付近へバーチカルフォアグリップを取り付けて

左手の親指でスイッチをコントロール。と言った感じでしょうか(´ー`)

PEQ-16はフロントか左側のコントロールスイッチの前方にマウントして、M3Xは右側のレイルか

アンダーレイルにマウントしても良いでしょう。

Battleaxe製PEQ-15

こちらはレーザーポインタ(レッド)がおまけで付いておりますがメインはLi-Poバッテリーの

収納BOXとしての位置づけでしょう。

PRO&T製 AN/PEQ-15

こちらはフラッシュライトとレーザーポインタ(レッド)が装備されておりフロント部分のプッシュ

スイッチやセレクターレバー、プレッシャースイッチ等で一応全てが機能します。LEDのルーメンは

おまけ程度の明るさですがLED部分を交換すれば光度は好みで選べます。

SRC製バッテリーケース

これは完全にバッテリーケースでしてレーザーポインタも何もありません(笑)

番外編と言う事で┏○ペコ

で、今回新たに3個目として購入するのがBattleaxe製 PEQ-15 です。

室内戦でのKAC PDW用で購入です。何よりレーザーポインタがグリーンなのでそれが

購入動機ですが(○´ェ`○)

フラッシュライトも機能します。これも光度が低ければLEDを光度の高い物に交換ですね。

フロント部分のプッシュスイッチやセレクタースイッチもライブで機能しますし、

プレッシャースイッチも有難いです。

しかもこのPEQ/15は充電式なのですよ(・∀・) これは嬉しい。

そしてもう一つ購入の候補にあったのがこちらです。

Element製 AN/PEQ-16Aです。

PEQ/15のタイプは既に2種類所有してるので3個目も同じ15って言うのは芸が無い。

そこでPEQ-16が候補にありました、デザインも好きな方ですし。

フロント部分のプッシュスイッチやセレクターも勿論ライブで機能します。

フラッシュライト。これも光度が低ければLEDを交換出来ます。

で、ブルーライト。雰囲気があって好みなのですよ(´ー`)

そしてレーザーポインタ(レッド)。これがグリーンでしたら迷わずこちらを購入しておりました。

そしてこの製品には秘めたる拡張性があります。

Element製 M3Xタクティカル・イルミネーターです。

このように普通にフラッシュライトとして使用出来ます。

後部にはプッシュ式のスイッチとプレッシャースイッチ接続用のコネクターがあるので

どちらかを選択して使用出来ます。

こちらも電池式ですね。

さて、Element製 AN/PEQ-16Aの拡張性にお話を戻します。

こちらは同じくElement製のPEQ-16A&M3X用ダブルリモコンスイッチです。

これを上記PEQ-16AとM3Xのプレッシャースイッチのコネクターに接続すれば両方を

このダブルスイッチで扱う事が出来ます。スイッチ自体もレイルに接続が出来ますので、

弥生なら左側のレイルにスイッチをマウントし、その付近へバーチカルフォアグリップを取り付けて

左手の親指でスイッチをコントロール。と言った感じでしょうか(´ー`)

PEQ-16はフロントか左側のコントロールスイッチの前方にマウントして、M3Xは右側のレイルか

アンダーレイルにマウントしても良いでしょう。

2011年03月17日

PRO&T製AN/PEQ-15のプチ改修

さて、今回はPRO&T製AN/PEQ-15の「プレッシャースイッチ」部分の

改修です。

何故改修が必要かと言うとこのようにゴツイんですw

上記のプレッシャースイッチをこれでも結構削った後なのですがこれでもまだ

バーチカルフォアグリップに接続出来ないと言うw

またしてもリューター大活躍ですΣd(゚∀゚d)!

思うまま気の向くまま「ガリガリ」削りましたよ!

よそ見してたら自分の指も少し切れちゃったけどね!(爆)

良い子の皆! 刃物関係を扱う場合は「よそ見厳禁だからね!」

…リュータービットの種類によっては少し切れるどころか、肉がこそげ落ちてる所です…。

ガクガク((( ;゚Д゚)))ブルブル コエー…。

改修です。

何故改修が必要かと言うとこのようにゴツイんですw

上記のプレッシャースイッチをこれでも結構削った後なのですがこれでもまだ

バーチカルフォアグリップに接続出来ないと言うw

またしてもリューター大活躍ですΣd(゚∀゚d)!

思うまま気の向くまま「ガリガリ」削りましたよ!

よそ見してたら自分の指も少し切れちゃったけどね!(爆)

良い子の皆! 刃物関係を扱う場合は「よそ見厳禁だからね!」

…リュータービットの種類によっては少し切れるどころか、肉がこそげ落ちてる所です…。

ガクガク((( ;゚Д゚)))ブルブル コエー…。

2011年03月16日

Eotech style 5x マグニファイア

HK416にホロサイト552と対でマウントしているEotech style 5x マグニファイア

ですがど~もホロサイトの照準がずれるんですよねぇ…

何でだろう?と思いおもむろに上から眺めてみると…(。´д`) ン?斜めじゃないか?w

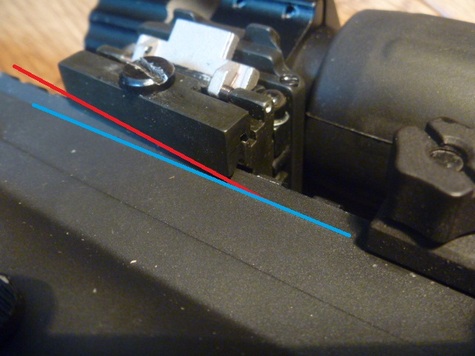

赤線がマグニファイアの向き、青線が20㎜レイルの位置です。

拡大してみましょう。(*´・д・)*´。_。)ゥミュ、確実にずれてるねw

取り付け方が甘かったのかと思いレイル部分と接点を見てみる。

赤線がマウントパーツの水平線。青線がレイルの水平線。

確実にズレてますなw 取り付け方が変だったのか♪ な~んだ(´ー`)

…(*゚Д゚) アレ?何この隙間w

よくよく見てみるとマグニファイア側の青丸部分の幅が実測で18.5㎜しか無いと

(´゚∀゚`)キタコレw ちょw だからズレてたのですかw …削るか…(*´-д-)フゥ-3

リューターで1.5㎜分削るのですが、傾斜形状をレイルと照らし合わせながら少し削っては

レイルと合わせてまた削ってを繰り返しです(;´・ω・) その甲斐あってジャストフィットです。

このようにガタ付きも一切ありませんΣd(゚∀゚d)!

上から見ても真っ直ぐです(´ー`)

このリューターを購入してからと言う物、作業の幅がかなり広がりましたねぇ。

DIY等をする方にはお勧め商品です。時間短縮にもつながりますし。(○´ェ`○)

ですがど~もホロサイトの照準がずれるんですよねぇ…

何でだろう?と思いおもむろに上から眺めてみると…(。´д`) ン?斜めじゃないか?w

赤線がマグニファイアの向き、青線が20㎜レイルの位置です。

拡大してみましょう。(*´・д・)*´。_。)ゥミュ、確実にずれてるねw

取り付け方が甘かったのかと思いレイル部分と接点を見てみる。

赤線がマウントパーツの水平線。青線がレイルの水平線。

確実にズレてますなw 取り付け方が変だったのか♪ な~んだ(´ー`)

…(*゚Д゚) アレ?何この隙間w

よくよく見てみるとマグニファイア側の青丸部分の幅が実測で18.5㎜しか無いと

(´゚∀゚`)キタコレw ちょw だからズレてたのですかw …削るか…(*´-д-)フゥ-3

リューターで1.5㎜分削るのですが、傾斜形状をレイルと照らし合わせながら少し削っては

レイルと合わせてまた削ってを繰り返しです(;´・ω・) その甲斐あってジャストフィットです。

このようにガタ付きも一切ありませんΣd(゚∀゚d)!

上から見ても真っ直ぐです(´ー`)

このリューターを購入してからと言う物、作業の幅がかなり広がりましたねぇ。

DIY等をする方にはお勧め商品です。時間短縮にもつながりますし。(○´ェ`○)

2011年03月09日

次の狙い目は(´ー`)

ダットサイトも何だかんだで色々と揃ってきましたねぇ。

AimpointのM2タイプやM4タイプ、オープンタイプ、ホロサイトでは552、

EOTECH 4X マグニファイア、正体不明のダットサイトと(笑)

で、次の狙い目として…ACOGは良く見かけるしねぇ…

個人的にはこのSpecter4Xマグニファイア(イルミネーション/レッド&グリーン)も

気になってると言うか、ゴツくてコッチョイイんですがチームメンバーで2人所有してるしなぁ…

もう一つ気になってるのが軽量コンパクトなT-1タイプ。しかもKACsStyleです(○´ェ`○)

どこがKACsStyleかと言うと…

こちら側にちゃんとKACのロゴが入ってるのですよ(ノ∀\*)

さてさて…何にしようか(・∀・)

AimpointのM2タイプやM4タイプ、オープンタイプ、ホロサイトでは552、

EOTECH 4X マグニファイア、正体不明のダットサイトと(笑)

で、次の狙い目として…ACOGは良く見かけるしねぇ…

個人的にはこのSpecter4Xマグニファイア(イルミネーション/レッド&グリーン)も

気になってると言うか、ゴツくてコッチョイイんですがチームメンバーで2人所有してるしなぁ…

もう一つ気になってるのが軽量コンパクトなT-1タイプ。しかもKACsStyleです(○´ェ`○)

どこがKACsStyleかと言うと…

こちら側にちゃんとKACのロゴが入ってるのですよ(ノ∀\*)

さてさて…何にしようか(・∀・)

2011年03月03日

V-Tech製 Aimpoint M4スタイル ダットサイト

さて、弥生は基本的に光学照準器は同じ物は購入しません。

そして今回購入したのはV-Tech製のAimpoint M4スタイルダットサイトです。

外装はマットブラック処理されておりレンズカバーが同梱されてます。

右側にはウインテージ(左右)ダイアルが、上部にはエレベーション(上下)ダイアルがあり、

調節が可能です。

レンズカバーを外した状態。レンズにはキルフラッシュが装備されております。

キルフラッシュは脱着出来ます。

このキルフラッシュはダットサイトのレンズの反射を防止する物です。そして視界を

確保するためのハニカム構造で作られておりサイティングにも邪魔になりません。

外すとこれだけ光を反射します。

レチクルタイプは2 M.O.A。光度調節は4段階。カラーはレッドとグリーンの2種類。

ウォータープルーフ(防水)、ショックプルーフ(耐衝撃)、フォグプルーフ(耐霧)

実際に使用してみた感想は見やすくて光点がギラついておらず使いやすいですね。

そして今回購入したのはV-Tech製のAimpoint M4スタイルダットサイトです。

外装はマットブラック処理されておりレンズカバーが同梱されてます。

右側にはウインテージ(左右)ダイアルが、上部にはエレベーション(上下)ダイアルがあり、

調節が可能です。

レンズカバーを外した状態。レンズにはキルフラッシュが装備されております。

キルフラッシュは脱着出来ます。

このキルフラッシュはダットサイトのレンズの反射を防止する物です。そして視界を

確保するためのハニカム構造で作られておりサイティングにも邪魔になりません。

外すとこれだけ光を反射します。

レチクルタイプは2 M.O.A。光度調節は4段階。カラーはレッドとグリーンの2種類。

ウォータープルーフ(防水)、ショックプルーフ(耐衝撃)、フォグプルーフ(耐霧)

実際に使用してみた感想は見やすくて光点がギラついておらず使いやすいですね。

2011年01月14日

tasco製 3-9x40 スコープ

tasco製 3-9x40 スコープのご紹介とスコープについての説明です。

対物レンズ:対象物側に向けるレンズを指します。

接眼レンズ:射手側に向いているレンズを指します。

チューブ:スコープのボディー。中央の円筒状の部分で通常ここにマウントリングを取り付ける。

ヴィンテージ・ノブ:左右の調整用ツマミです。ここを回すとレティクルが左右に動きます。

エレベーション・ノブ:上下の調整用のツマミです。ここを回すとレティクルが上下に動きます。

ズームリング:このリングを回して倍率を可変させます(可変ズーム機能付の場合)。

■ゼロイン調整

スコープ取り付け後、初めて射撃する場合や着弾点と照準点がずれている場合は、

ゼロイン調整をする必要があります。

●大きく着弾点と照準点がずれている場合は、スコープの取り付けそのものを見直し

全体を調整後、再度着弾点と照準点を合わせます。

●微調整はエレベーションノブ(ダイアル)とウインテージノブ(ダイアル)にて調整します。

a:エレベーションノブ(ダイアル)は通常上面にありupと表示されてます。

b:ウインテージノブ(ダイアル)は主に側面にありL 又は Rと表示されております。

上下方向はエレベーションノブ(ダイアル)にて調整します。着弾点が照準点より下の場合は、

エレベーションノブ(ダイアル)をUP方向に調整します。

水平方向はウインテージノブ(ダイアル)にて調整します。着弾点が照準点より右の場合は、

ウインテージノブ(ダイアル)を L 又は R 方向に調整します。

※・エレベーションノブ(ダイアル)とウインテージノブ(ダイアル)による調整は、

通常1クリックで1/4又は1/2、1/8MOAと表記されております。

次にスコープの主な種類です。

スタンダードな固定倍率タイプです。

4×20と表記されていれば4倍の固定ズーム、対物レンズの直径が20㎜となります。

長所としてはアイレリーフやピントが固定されてるので照準を付けやすい。

短所は可変ズームが無い分一定以上離れた場所は狙いにくい。

可変倍率タイプ。3-9x40の場合3~9倍まで可変ズーム出来、対物レンズの直径が40㎜です。

長所は可変ズームにより遠近に対応出来る。

短所は倍率が高くなると対象物を見失いやすく射手の微妙なブレがそのままスコープに

反映される。そのためプローン(伏せ)状態や銃を体に固定しての射撃スキルが必要になる。

可変倍率イルミネーションタイプ。イルミネーションのタイプも色々あり、ダットサイトのように

中央がドットで表示されるのもあればレティクルそのものが発光するタイプとあります。

発光カラーもレッドやグリーンを射手の任意で選べるタイプもあります。

長所は発光レティクルにより暗い場所に対して照準を合わせやすい。

短所は品質がピンキリで使い物にならないレベルも多々あるので購入には注意が必要。

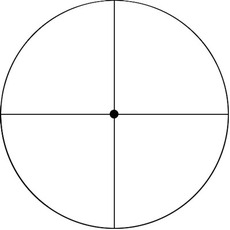

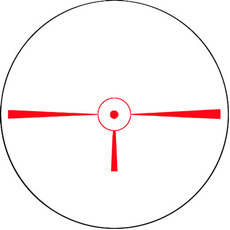

次は標準的なレティクルのご紹介です。

一般的なクロスへア(十字)タイプが中心です。

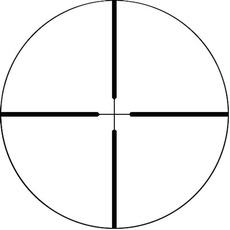

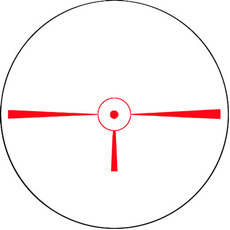

次はイルミネーションタイプです。

こちらは一般的なクロスヘアタイプやT字タイプ、サークル(円)タイプもあります。

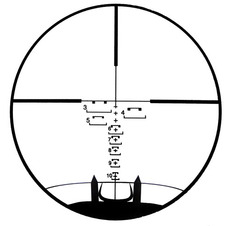

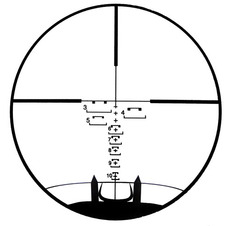

次が特殊タイプです。

測距用のスケールや距離による照準の補正目盛り等複雑な機能を持たせた物も多いのが特殊系です。

ミルドットに代表される測距が可能なものまで、数十のバリエーションがあります。

また、発光ダイオード等により、レティクルが光るイルミネートタイプもあります。

以上、スコープ選びの参考になって頂ければ幸いです。

対物レンズ:対象物側に向けるレンズを指します。

接眼レンズ:射手側に向いているレンズを指します。

チューブ:スコープのボディー。中央の円筒状の部分で通常ここにマウントリングを取り付ける。

ヴィンテージ・ノブ:左右の調整用ツマミです。ここを回すとレティクルが左右に動きます。

エレベーション・ノブ:上下の調整用のツマミです。ここを回すとレティクルが上下に動きます。

ズームリング:このリングを回して倍率を可変させます(可変ズーム機能付の場合)。

■ゼロイン調整

スコープ取り付け後、初めて射撃する場合や着弾点と照準点がずれている場合は、

ゼロイン調整をする必要があります。

●大きく着弾点と照準点がずれている場合は、スコープの取り付けそのものを見直し

全体を調整後、再度着弾点と照準点を合わせます。

●微調整はエレベーションノブ(ダイアル)とウインテージノブ(ダイアル)にて調整します。

a:エレベーションノブ(ダイアル)は通常上面にありupと表示されてます。

b:ウインテージノブ(ダイアル)は主に側面にありL 又は Rと表示されております。

上下方向はエレベーションノブ(ダイアル)にて調整します。着弾点が照準点より下の場合は、

エレベーションノブ(ダイアル)をUP方向に調整します。

水平方向はウインテージノブ(ダイアル)にて調整します。着弾点が照準点より右の場合は、

ウインテージノブ(ダイアル)を L 又は R 方向に調整します。

※・エレベーションノブ(ダイアル)とウインテージノブ(ダイアル)による調整は、

通常1クリックで1/4又は1/2、1/8MOAと表記されております。

次にスコープの主な種類です。

スタンダードな固定倍率タイプです。

4×20と表記されていれば4倍の固定ズーム、対物レンズの直径が20㎜となります。

長所としてはアイレリーフやピントが固定されてるので照準を付けやすい。

短所は可変ズームが無い分一定以上離れた場所は狙いにくい。

可変倍率タイプ。3-9x40の場合3~9倍まで可変ズーム出来、対物レンズの直径が40㎜です。

長所は可変ズームにより遠近に対応出来る。

短所は倍率が高くなると対象物を見失いやすく射手の微妙なブレがそのままスコープに

反映される。そのためプローン(伏せ)状態や銃を体に固定しての射撃スキルが必要になる。

可変倍率イルミネーションタイプ。イルミネーションのタイプも色々あり、ダットサイトのように

中央がドットで表示されるのもあればレティクルそのものが発光するタイプとあります。

発光カラーもレッドやグリーンを射手の任意で選べるタイプもあります。

長所は発光レティクルにより暗い場所に対して照準を合わせやすい。

短所は品質がピンキリで使い物にならないレベルも多々あるので購入には注意が必要。

次は標準的なレティクルのご紹介です。

一般的なクロスへア(十字)タイプが中心です。

次はイルミネーションタイプです。

こちらは一般的なクロスヘアタイプやT字タイプ、サークル(円)タイプもあります。

次が特殊タイプです。

測距用のスケールや距離による照準の補正目盛り等複雑な機能を持たせた物も多いのが特殊系です。

ミルドットに代表される測距が可能なものまで、数十のバリエーションがあります。

また、発光ダイオード等により、レティクルが光るイルミネートタイプもあります。

以上、スコープ選びの参考になって頂ければ幸いです。

タグ :スコープ

2011年01月08日

Dboys製 フリップアップ アイアンサイト

Dboys製 BUIS (バックアップアイアンサイト) のレビューです。

フリップダウン状態の前後から。

右側:Dboys製 SR25用フリップアップフロントサイト

左側:Dboys製 PDW KACスタイル フリップアップフロントサイト

フリップアップ状態の前後から。

右側:Dboys製 SR25用フリップアップフロントサイト

左側:Dboys製 PDW KACスタイル フリップアップフロントサイト

フロントサイトのアップ&ダウン。

リアサイトのアップ&ダウン。

重量:Dboys製 SR25用フリップアップフロントサイト / 54g

重量:Dboys製 PDW KACスタイル フリップアップフロントサイト / 77g

フリップダウン状態の前後から。

右側:Dboys製 SR25用フリップアップフロントサイト

左側:Dboys製 PDW KACスタイル フリップアップフロントサイト

フリップアップ状態の前後から。

右側:Dboys製 SR25用フリップアップフロントサイト

左側:Dboys製 PDW KACスタイル フリップアップフロントサイト

フロントサイトのアップ&ダウン。

リアサイトのアップ&ダウン。

重量:Dboys製 SR25用フリップアップフロントサイト / 54g

重量:Dboys製 PDW KACスタイル フリップアップフロントサイト / 77g

2010年12月27日

ダットサイトのマウントリングを交換

中古で購入した銃に付属で付いてきた謎?のFIRE-FLYダットサイトの

マウントリングがガタ付きがあり、部分的に錆もありましたので新規で

30㎜径の20㎜レイル対応マウントリングに交換です。

接続用のネジが錆びてますね(;´・ω・)管理を怠ってたわけじゃないですょw

マウントリングを用意で御座います。左奥のマウントリングが汚れていたので

コンパウンドで磨いて綺麗にしてあげます。クリーニング中に「ジャリジャリ」と

感触があり、砂でも入ってたのだろうか?と思う位ですw

このように結構な隙間があるのです。よく今まで使ってたな(´゚∀゚`;)

今までのよりも倍近く厚みがあるので割とゴツくなりそうですねw

ピカピカに綺麗にしました(*´ェ`*)

装着~、ってマウントリングを装着する場合は実際に20㎜レールに接続して

リングの位置を調節します。そうしないと接続用のシャフトがレイルの凹凸とかみ合わず

ガタつきや破損にもつながりますのでご注意をwその工程の写真を忘れてたので無しでw

MP7A1にマウントです。このダットサイトは何気に使いやすいのでお気に入りなのですが

正体不明なのが謎です(;^ω^)

マウントリングがガタ付きがあり、部分的に錆もありましたので新規で

30㎜径の20㎜レイル対応マウントリングに交換です。

接続用のネジが錆びてますね(;´・ω・)管理を怠ってたわけじゃないですょw

マウントリングを用意で御座います。左奥のマウントリングが汚れていたので

コンパウンドで磨いて綺麗にしてあげます。クリーニング中に「ジャリジャリ」と

感触があり、砂でも入ってたのだろうか?と思う位ですw

このように結構な隙間があるのです。よく今まで使ってたな(´゚∀゚`;)

今までのよりも倍近く厚みがあるので割とゴツくなりそうですねw

ピカピカに綺麗にしました(*´ェ`*)

装着~、ってマウントリングを装着する場合は実際に20㎜レールに接続して

リングの位置を調節します。そうしないと接続用のシャフトがレイルの凹凸とかみ合わず

ガタつきや破損にもつながりますのでご注意をwその工程の写真を忘れてたので無しでw

MP7A1にマウントです。このダットサイトは何気に使いやすいのでお気に入りなのですが

正体不明なのが謎です(;^ω^)

2010年12月21日

光学照準器のレンズ映り込み

某Arms雑誌でダットサイトやホロサイト(レプリカ)の接眼レンズの反射(映り込み)

の比較テストを行ってたので、弥生も自宅にある各種光学照準器でテストしてみました。

左後列:マルイ製プロサイト、Element製 Eotech 552ホロサイト、Aimpoint M2ダットサイト

左前列:Eotechマグニファイア、FIRE-FLYダットサイト、Aimpointオープンタイプダットサイト

※ EotechとAimpointはレプリカとなります。

マルイ製プロサイト。

暗めではありますがくっきりと反射して映りこんでますね。

Element製 Eotech 552ホロサイト。

こちらはくっきりと反射して映りこんでおります。

Aimpoint M2ダットサイト。

ぼやけておりますが明らかな映り込みでは無いレベルですね。

Eotechマグニファイア。(ダットサイトではありませんがおまけで)

こちらも目を凝らして映り込みが判明するレベル。

FIRE-FLYダットサイト。

実は中古で購入した電動ガンに付属で付いてきた物なのですが正体が判明しません(笑)

何処を探してもこれと同じダットサイトを見つける事が出来ないのです、国内外問わず。

そのくせ映り込みは一番低いと言う謎w

Aimpointオープンタイプダットサイト。

一番くっきりと反射して映りこんでますね(*・∀・)

個人的結論と言うか感想は「別に今まで使ってて困った事が無い」ですwブ━━(o゚3゚)━━♪

一番くっきりと反射していたAimpointオープンタイプダットサイトでさえ、反射して

自分が写りんで困った事も無い。上下左右の調節も問題無く出来てましたので。

ただし、ホロサイトのレプリカのみまだ実射はしていない為に何とも言えませんが

無倍率のダットサイトの性格上「大体光点付近に着弾/集弾すれば良い」のが

弥生の考えですw

の比較テストを行ってたので、弥生も自宅にある各種光学照準器でテストしてみました。

左後列:マルイ製プロサイト、Element製 Eotech 552ホロサイト、Aimpoint M2ダットサイト

左前列:Eotechマグニファイア、FIRE-FLYダットサイト、Aimpointオープンタイプダットサイト

※ EotechとAimpointはレプリカとなります。

マルイ製プロサイト。

暗めではありますがくっきりと反射して映りこんでますね。

Element製 Eotech 552ホロサイト。

こちらはくっきりと反射して映りこんでおります。

Aimpoint M2ダットサイト。

ぼやけておりますが明らかな映り込みでは無いレベルですね。

Eotechマグニファイア。(ダットサイトではありませんがおまけで)

こちらも目を凝らして映り込みが判明するレベル。

FIRE-FLYダットサイト。

実は中古で購入した電動ガンに付属で付いてきた物なのですが正体が判明しません(笑)

何処を探してもこれと同じダットサイトを見つける事が出来ないのです、国内外問わず。

そのくせ映り込みは一番低いと言う謎w

Aimpointオープンタイプダットサイト。

一番くっきりと反射して映りこんでますね(*・∀・)

個人的結論と言うか感想は「別に今まで使ってて困った事が無い」ですwブ━━(o゚3゚)━━♪

一番くっきりと反射していたAimpointオープンタイプダットサイトでさえ、反射して

自分が写りんで困った事も無い。上下左右の調節も問題無く出来てましたので。

ただし、ホロサイトのレプリカのみまだ実射はしていない為に何とも言えませんが

無倍率のダットサイトの性格上「大体光点付近に着弾/集弾すれば良い」のが

弥生の考えですw

2010年12月20日

Eotech 5x マグニファイア

Eotech 5x マグニファイアのレビューでございます。

基本、ホロサイトやダットサイトとの併用により通常無倍率の光学照準器に

倍率を与える事で、遠距離へ対応出来るようになる拡大鏡です。

スコープとは別物ですのでレティクルの類はありません。

内容物はマグニファイア本体、マウントリング、QDタイプスイングマウントベース、

六角レンチ、レンズクリーナー、以上です。

ロゴ部分。良く出来てますね(笑)

前後から。

マウントベースへはQDにて脱着は容易に行え、左側のプッシュレバーを押す事で

スプリングにより右側へ瞬時にスイングされ他のエイミングモジュールに

切り替える事が出来ます。

基本、ホロサイトやダットサイトとの併用により通常無倍率の光学照準器に

倍率を与える事で、遠距離へ対応出来るようになる拡大鏡です。

スコープとは別物ですのでレティクルの類はありません。

内容物はマグニファイア本体、マウントリング、QDタイプスイングマウントベース、

六角レンチ、レンズクリーナー、以上です。

ロゴ部分。良く出来てますね(笑)

前後から。

マウントベースへはQDにて脱着は容易に行え、左側のプッシュレバーを押す事で

スプリングにより右側へ瞬時にスイングされ他のエイミングモジュールに

切り替える事が出来ます。

2010年12月18日

Eotech ホロサイト552

Eotech ホロサイト552レプリカのレビューです。

セット内容は、ホロサイト552本体、フリップアップ式レンズカバー、

QDマウント用レバーパーツ、マイナスネジ式接続パーツ、レンズクリーナー、

六角レンチ、マニュアルと以上です。

カバーは割と固い樹脂製で、不用意に開閉しないようになっており、使用時は

適度なクリック感により開閉できます。取り付ける際は前後の向きがあるので注意。

レンズカバー無しの状態での、フロント&リアビュー。

レンズカバーを装着してクローズド(未使用)状態での、フロント&リアビュー。

レンズカバーを装着してオープン(使用時)状態での、フロント&リアビュー。

左側がQDマウント用パーツ、右側はマイナスネジ式の接続パーツ。

左側:QDマウント接続パーツを装着。 右側:マイナスネジ式接続パーツを装着。

使用電源は単3電池2本を使用。バッテリーケースに収納したら本体にセットし、

中央のレバーで本体に固定されます。

左右のダイアルはレティクルの調節用です。

左側がエレベーション(上下)で、右側がウインデージ(左右)の調節ダイアルとなってます。

画像が明るくてサイトが見えない罠w

幾つかのホロサイトのレプリカを見てきた中では見やすいタイプだと思います。

ダットのギラつきもなくレンズ内の歪みや曇り等もありませんでした。

基本性能

・手動で光度は20段階まで調節可能。

・オート光度モードは5段階で調節。

・レティクルは赤/緑の2種類。

・オートシャットダウン(2時間)

・電源を入れた時は最後の状態で復帰(レティクル&光度)

・重量:323g

セット内容は、ホロサイト552本体、フリップアップ式レンズカバー、

QDマウント用レバーパーツ、マイナスネジ式接続パーツ、レンズクリーナー、

六角レンチ、マニュアルと以上です。

カバーは割と固い樹脂製で、不用意に開閉しないようになっており、使用時は

適度なクリック感により開閉できます。取り付ける際は前後の向きがあるので注意。

レンズカバー無しの状態での、フロント&リアビュー。

レンズカバーを装着してクローズド(未使用)状態での、フロント&リアビュー。

レンズカバーを装着してオープン(使用時)状態での、フロント&リアビュー。

左側がQDマウント用パーツ、右側はマイナスネジ式の接続パーツ。

左側:QDマウント接続パーツを装着。 右側:マイナスネジ式接続パーツを装着。

使用電源は単3電池2本を使用。バッテリーケースに収納したら本体にセットし、

中央のレバーで本体に固定されます。

左右のダイアルはレティクルの調節用です。

左側がエレベーション(上下)で、右側がウインデージ(左右)の調節ダイアルとなってます。

画像が明るくてサイトが見えない罠w

幾つかのホロサイトのレプリカを見てきた中では見やすいタイプだと思います。

ダットのギラつきもなくレンズ内の歪みや曇り等もありませんでした。

基本性能

・手動で光度は20段階まで調節可能。

・オート光度モードは5段階で調節。

・レティクルは赤/緑の2種類。

・オートシャットダウン(2時間)

・電源を入れた時は最後の状態で復帰(レティクル&光度)

・重量:323g

タグ :ホロサイト

2010年12月16日

PRO&T製 AN/PEQ-15

さて、照準器として購入した「ある程度使えるPEQ-15」のレビューです。

これはバッテリーケースとしてではなくエイミングモジュールとして選びました。

メーカーはPRO&T製です。

マニュアルの一部。各種スイッチの使い方等が記載されております。

画像①各部の説明ですね。

画像②バッテリーの入れる場所と各種スイッチの説明です(プッシュ式/リモート式)

画像③ボタンスイッチ、セレクターレバー、リモートスイッチの機能説明です。

フロントのアップとカバーをずらした状態。

本体中央にある円形のがラバー製のプッシュ式ボタンスイッチです。

上記で説明したセレクターレバーになります。

AL:keep laser power on(レーザースイッチのオン)

O:power off(電源切り)

P:keep illumination power on(フラッシュライト点灯)

AL:keep laser power on(レーザースイッチのオン)

DL:keep illumination/laser power on(レーザー/フラッシュライト点灯)

マニュアルでの説明にあったようにlaser adjustable/調節可能なレーザーサイトです。

U/D:上下(エレベーション)

L/R:左右(ウィンデージ)

リモートスイッチのコネクタープラグとバッテリー(電池)の収納場所です。

フラットタイプのプレッシャースイッチです。形状的にバーチカルフォアグリップに

接続出来るタイプです。

このようにグリップ部分が外せるタイプにスイッチをはめ込みます。

グリップに接続するので後付け感が少なく一体感がありますね。

同じAN/PEQ-15の比較。簡単に区別が出来るようフロントのシールは別々にしました。

左側:Battleaxe製AN/PEQ-15

右側:PRO&T製AN/PEQ-15

Battleaxe製AN/PEQ-15の記事についてはこちらにリンクを入れておきます。

まず目に付くのはセレクタースイッチの作りの精度がまるで別物ですね。

次にリモートスイッチの接続場所と接続方法が違います。

Battleaxe製は左側のバッテリーキャップから伸びており固定式です。

PRO&T製は左側に接続プラグがあるのでそちらへ接続します。

後部の作りや配置関係。

正面からですと極端な差は感じられませんね。

製品重量は

Battleaxe製AN/PEQ-15:85g

PRO&T製AN/PEQ-15:148g

これはバッテリーケースとしてではなくエイミングモジュールとして選びました。

メーカーはPRO&T製です。

マニュアルの一部。各種スイッチの使い方等が記載されております。

画像①各部の説明ですね。

画像②バッテリーの入れる場所と各種スイッチの説明です(プッシュ式/リモート式)

画像③ボタンスイッチ、セレクターレバー、リモートスイッチの機能説明です。

フロントのアップとカバーをずらした状態。

本体中央にある円形のがラバー製のプッシュ式ボタンスイッチです。

上記で説明したセレクターレバーになります。

AL:keep laser power on(レーザースイッチのオン)

O:power off(電源切り)

P:keep illumination power on(フラッシュライト点灯)

AL:keep laser power on(レーザースイッチのオン)

DL:keep illumination/laser power on(レーザー/フラッシュライト点灯)

マニュアルでの説明にあったようにlaser adjustable/調節可能なレーザーサイトです。

U/D:上下(エレベーション)

L/R:左右(ウィンデージ)

リモートスイッチのコネクタープラグとバッテリー(電池)の収納場所です。

フラットタイプのプレッシャースイッチです。形状的にバーチカルフォアグリップに

接続出来るタイプです。

このようにグリップ部分が外せるタイプにスイッチをはめ込みます。

グリップに接続するので後付け感が少なく一体感がありますね。

同じAN/PEQ-15の比較。簡単に区別が出来るようフロントのシールは別々にしました。

左側:Battleaxe製AN/PEQ-15

右側:PRO&T製AN/PEQ-15

Battleaxe製AN/PEQ-15の記事についてはこちらにリンクを入れておきます。

まず目に付くのはセレクタースイッチの作りの精度がまるで別物ですね。

次にリモートスイッチの接続場所と接続方法が違います。

Battleaxe製は左側のバッテリーキャップから伸びており固定式です。

PRO&T製は左側に接続プラグがあるのでそちらへ接続します。

後部の作りや配置関係。

正面からですと極端な差は感じられませんね。

製品重量は

Battleaxe製AN/PEQ-15:85g

PRO&T製AN/PEQ-15:148g