2011年05月25日

CYMA製MP5SD6の清音化仕上がり

さて、前回のあらすじは「CYMA製MP5SD6の清音化②」を御参照下さい┏○ペコ

前回の段階で試射してみた所、アッパーレシーバーの金属部分の「響き」が

気になったので今回はそこのスペースにも吸音材を入れてゆきます。

良い感じで「ギッチギチ」です♪ンフフフフッ(ノω`*)

(´・ω・`)モキュ?ホップ調整ですか?…その辺は抜かりなく支障はありません。

で、試射してみた結果は…ご本人のコメントをお待ち下さい(○´ェ`○)

これにて完成です。

前回の段階で試射してみた所、アッパーレシーバーの金属部分の「響き」が

気になったので今回はそこのスペースにも吸音材を入れてゆきます。

良い感じで「ギッチギチ」です♪ンフフフフッ(ノω`*)

(´・ω・`)モキュ?ホップ調整ですか?…その辺は抜かりなく支障はありません。

で、試射してみた結果は…ご本人のコメントをお待ち下さい(○´ェ`○)

これにて完成です。

2011年05月18日

CYMA製MP5SD6の清音化②

さて、今回は本来でしたら前回同様制振ペイント剤を塗布して終了なのですがそれでは

あまりにもビジュアル的にも寂しいので仕事しながらいろいろ考えていると

(∩´∀`)∩オォ♪まだ可能性があるジャマイカw

と、言う事で楽器店へ車を走らせます。そう!ピアノやアンプなどの振動や音の抑制・清音化

する為のマテリアルが何かあるのでは?とスタッフに声を掛けると音楽教室などで

使用されている壁などに貼り付ける波型のパネルを紹介されました。取り寄せ扱いに

なるのと、高価な事。それならば似たようなものがホームセンターに御座いますよ。

とお勧めされて今度はホームセンターへ車を走らせる。

あるにはあったけど…さぁ…「デカイ」よコレww '`ィ(´∀`∩却下でw

んー…他に何かないかなぁ…!? スピーカーとかのアンプ内部に確か防音材を仕込む事とか

あった、はるか昔にバンドのベースをしてた時にマンションだからと言う事でアンプの中に

確か防音材を入れてたぞwww 思い出したww

デッドニング・防音テープですw

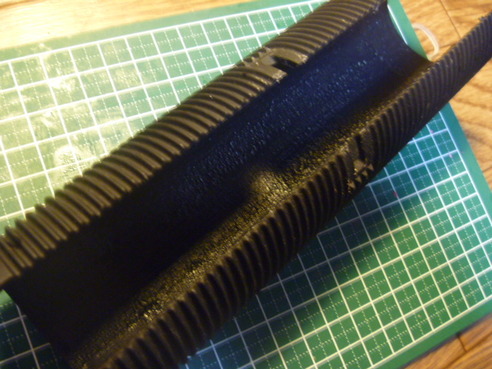

まずはハンドガード内部に余剰空間があるので…

隙間に貼りつけてゆきます。

恐らくメカボックスを元に戻してる最中に余剰スペースを見つけると思うので出来そうな部分には

支障の無いように張り付けてまいります(○´ェ`○)

あまりにもビジュアル的にも寂しいので仕事しながらいろいろ考えていると

(∩´∀`)∩オォ♪まだ可能性があるジャマイカw

と、言う事で楽器店へ車を走らせます。そう!ピアノやアンプなどの振動や音の抑制・清音化

する為のマテリアルが何かあるのでは?とスタッフに声を掛けると音楽教室などで

使用されている壁などに貼り付ける波型のパネルを紹介されました。取り寄せ扱いに

なるのと、高価な事。それならば似たようなものがホームセンターに御座いますよ。

とお勧めされて今度はホームセンターへ車を走らせる。

あるにはあったけど…さぁ…「デカイ」よコレww '`ィ(´∀`∩却下でw

んー…他に何かないかなぁ…!? スピーカーとかのアンプ内部に確か防音材を仕込む事とか

あった、はるか昔にバンドのベースをしてた時にマンションだからと言う事でアンプの中に

確か防音材を入れてたぞwww 思い出したww

デッドニング・防音テープですw

まずはハンドガード内部に余剰空間があるので…

隙間に貼りつけてゆきます。

恐らくメカボックスを元に戻してる最中に余剰スペースを見つけると思うので出来そうな部分には

支障の無いように張り付けてまいります(○´ェ`○)

2011年05月18日

CYMA製MP5SD6の清音化

さて、前回のあらすじは「CYMA製 MP5SD6 外装紹介&第一次調整」を

御参照下さい┏○ペコ

持ち主であるMさんは既にこのMP5で2ゲーム程野外戦を経験されております。

その後で清音化を行う事でどこまでの効果があったのかを体感して頂くためにこの様に

整備を分割させて頂きました。

まずは命中精度の向上として6.03㎜のタイトバレルの交換致します。その後射撃レンジ

での弾道を確認しつつ弥生自家製なまず<辛口>を組み込む予定です。

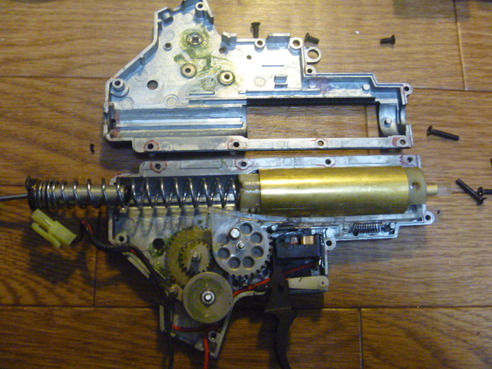

で、メカボックスに到達です(爆)分解工程は前回アップしてるので割愛します。

そしてなぜ普段と違う左側を載せたかと言うと、今更なのですが一応シリンダーの

向きを確認と言う事で。基本的に「穴のある方が後ろ側(スプリングガイド側)の決まり」が

あります。穴を前方に向けて取り付けてしまうとエアーが途中で漏れますので初速の

低下を招きます(それを計算して前方に組み込むのであればお話は別です)

中身のギア類は前回ノーマルグリスアップのみですので綺麗な方です。

今回交換するピストンヘッドとシリンダーヘッドです。

ELEMENT製サイレントヘッドセットVer.2用です。シリンダーヘッドとピストンヘッドが

セットになってるお徳用です。個別に購入すると高上りになります。

シリンダーヘッドに取り付けるサイレントダンパーです。VSR-10用となってますが、

口径をVer.2用に加工するので問題無しです。

個人的な保険でピストンのスタートラッチ歯を1枚カットします。

サイレントピストンヘッドの組み込みです。中央が凸形状になってるのが確認出来ます。

これをサイレントシリンダーヘッドと組み合わせる事で密着し衝撃を吸収します。

ピストンヘッドの取り付け部分にはベアリング内蔵なのでスプリングの「ヨレ(よじれ)」を

無くし真っ直ぐな状態にします。マルイ純正の場合はピストン内部でピストンヘッドと

スプリングが「錘(おもり)」で固定されている為に内部での「ヨレ(よじれ)」の心配はほぼ

ありません。ピストンヘッドを交換する場合内部の錘をそのまま使う方もいらっしゃいますし、

錘では重すぎると言う事で多少軽いベアリングタイプを使用する方もいらっしゃいます。

勿論何もつけずに「軽量化」を行う方もいらっしゃいます。用は適材適所、どのような目的で

カスタムするかによって内容は変わってきます。

お次はギア関係です。弥生は最初にナスカルーブで金属パーツに噴霧し「被膜の形成」

を行います。

そしてその上からモリブデングリスを適量乗せて塗ってゆきます。この時に弥生の場合は

セクターギアのみ「スパーギアとの接点部分」のギアにしかモリブデングリスは塗りません。

理由はピストンに高粘度のモリブデングリスが付着すると給排気系の内部に

高粘度グリスが侵食してしまいピストンの円滑な前後運動の支障になるとの考えでです。

スパーギアとべベルギアには通常通りモリブデングリスを塗布します。

※量が少ないのはナスカルーブで最初に被膜成形コーティングしてある為。

そしてシリンダー内部にはシリコンスプレーをたっぷりと噴霧します(限度はありますが)

液体タイプのシリコンは摩擦係数が少ない分揮発しやすいです。低粘度のシリコングリスは

揮発しにくい分摩擦係数がスプレータイプよりも高くなります。この辺の使い分けは

銃が「分解しやすいか」「分解しにくいか」で使い分けてます。CYMA製のMP5系は

ピン2本~3本でメカボックスを取り出せますからメンテナンス性に優れている為にスプレーを

選択しました。同じ理由でマルイ製のM4(次世代では無い方)もピン1本でメカボックスの

シリンダーが見えますのでスプレータイプが宜しいかと。

そして今回の清音化の目玉である「制振ペイント剤」です。こちらの製品は今回の

依頼者であるMさんが使用してみて下さいとお勧めしてくれたものです。効果が

どれ位あるのか弥生としても非常に楽しみな一品です。

内部は…濃度の濃いタールみたいな状態です(;´・ω・)分離してたので攪拌(かくはん)

するのですが5分くらいかかったww

まずはアッパーレシーバーの内部に筆で塗ってゆきます。

お次はハンドガード内部にも塗って…

グリップ内部のモーターが収納される部分にも塗って…

ロアレシーバー内部のメカボックスが収納される部分にも塗って…

アッパーレシーバーのサイレンサー側の内部にも満遍無く塗って…

同じくアッパーレシーバーのハンドガードとの接点部分にも万遍無く塗って完了です。

この作業を2回行いますwwww

次回は…同じく制振ペイント剤を塗って終了と言う恐らく味気のない内容ですwww

その次は元通りに組み立てて、清音化を確認。集弾性を点検してホップパーツの

交換な流れですね(○´ェ`○)

御参照下さい┏○ペコ

持ち主であるMさんは既にこのMP5で2ゲーム程野外戦を経験されております。

その後で清音化を行う事でどこまでの効果があったのかを体感して頂くためにこの様に

整備を分割させて頂きました。

まずは命中精度の向上として6.03㎜のタイトバレルの交換致します。その後射撃レンジ

での弾道を確認しつつ弥生自家製なまず<辛口>を組み込む予定です。

で、メカボックスに到達です(爆)分解工程は前回アップしてるので割愛します。

そしてなぜ普段と違う左側を載せたかと言うと、今更なのですが一応シリンダーの

向きを確認と言う事で。基本的に「穴のある方が後ろ側(スプリングガイド側)の決まり」が

あります。穴を前方に向けて取り付けてしまうとエアーが途中で漏れますので初速の

低下を招きます(それを計算して前方に組み込むのであればお話は別です)

中身のギア類は前回ノーマルグリスアップのみですので綺麗な方です。

今回交換するピストンヘッドとシリンダーヘッドです。

ELEMENT製サイレントヘッドセットVer.2用です。シリンダーヘッドとピストンヘッドが

セットになってるお徳用です。個別に購入すると高上りになります。

シリンダーヘッドに取り付けるサイレントダンパーです。VSR-10用となってますが、

口径をVer.2用に加工するので問題無しです。

個人的な保険でピストンのスタートラッチ歯を1枚カットします。

サイレントピストンヘッドの組み込みです。中央が凸形状になってるのが確認出来ます。

これをサイレントシリンダーヘッドと組み合わせる事で密着し衝撃を吸収します。

ピストンヘッドの取り付け部分にはベアリング内蔵なのでスプリングの「ヨレ(よじれ)」を

無くし真っ直ぐな状態にします。マルイ純正の場合はピストン内部でピストンヘッドと

スプリングが「錘(おもり)」で固定されている為に内部での「ヨレ(よじれ)」の心配はほぼ

ありません。ピストンヘッドを交換する場合内部の錘をそのまま使う方もいらっしゃいますし、

錘では重すぎると言う事で多少軽いベアリングタイプを使用する方もいらっしゃいます。

勿論何もつけずに「軽量化」を行う方もいらっしゃいます。用は適材適所、どのような目的で

カスタムするかによって内容は変わってきます。

お次はギア関係です。弥生は最初にナスカルーブで金属パーツに噴霧し「被膜の形成」

を行います。

そしてその上からモリブデングリスを適量乗せて塗ってゆきます。この時に弥生の場合は

セクターギアのみ「スパーギアとの接点部分」のギアにしかモリブデングリスは塗りません。

理由はピストンに高粘度のモリブデングリスが付着すると給排気系の内部に

高粘度グリスが侵食してしまいピストンの円滑な前後運動の支障になるとの考えでです。

スパーギアとべベルギアには通常通りモリブデングリスを塗布します。

※量が少ないのはナスカルーブで最初に被膜成形コーティングしてある為。

そしてシリンダー内部にはシリコンスプレーをたっぷりと噴霧します(限度はありますが)

液体タイプのシリコンは摩擦係数が少ない分揮発しやすいです。低粘度のシリコングリスは

揮発しにくい分摩擦係数がスプレータイプよりも高くなります。この辺の使い分けは

銃が「分解しやすいか」「分解しにくいか」で使い分けてます。CYMA製のMP5系は

ピン2本~3本でメカボックスを取り出せますからメンテナンス性に優れている為にスプレーを

選択しました。同じ理由でマルイ製のM4(次世代では無い方)もピン1本でメカボックスの

シリンダーが見えますのでスプレータイプが宜しいかと。

そして今回の清音化の目玉である「制振ペイント剤」です。こちらの製品は今回の

依頼者であるMさんが使用してみて下さいとお勧めしてくれたものです。効果が

どれ位あるのか弥生としても非常に楽しみな一品です。

内部は…濃度の濃いタールみたいな状態です(;´・ω・)分離してたので攪拌(かくはん)

するのですが5分くらいかかったww

まずはアッパーレシーバーの内部に筆で塗ってゆきます。

お次はハンドガード内部にも塗って…

グリップ内部のモーターが収納される部分にも塗って…

ロアレシーバー内部のメカボックスが収納される部分にも塗って…

アッパーレシーバーのサイレンサー側の内部にも満遍無く塗って…

同じくアッパーレシーバーのハンドガードとの接点部分にも万遍無く塗って完了です。

この作業を2回行いますwwww

次回は…同じく制振ペイント剤を塗って終了と言う恐らく味気のない内容ですwww

その次は元通りに組み立てて、清音化を確認。集弾性を点検してホップパーツの

交換な流れですね(○´ェ`○)

2011年05月06日

CYMA製 MP5SD6 外装紹介&第一次調整

さて、チームメンバー御所望の電動ガン、CYMA製MP5SD6の外装編です。

第一次調整になってるのは初期調整を行ったノーマル状態でご本人に一度

ないし数回使用して頂きその後に第二次調整及びカスタムを行います。

内容はこんな感じで進みます。

①清音カスタム

②集弾性向上

上記2項目は最初に調整してからお渡ししてもご本人はどれ位の効果があるのかを

知らないで使用する事になりますので今回はこのような感じでのレビューとなります。

ではスタートですw

いきなりですがマガジンからです(爆)左側が今回付属のマガジン。右側が弥生所有の

CYMA製MP5RASに付属した物です。

…エト・・(´・ω・)…弥生はてっきりマガジンに穴が開いてるのがCYMAのデフォと

思ってましたがどうやら弥生のは最初から給弾口の蓋パーツが無かったんですねw

よくよく考えたら最初から穴が開きっぱなしのマガジンて変ですよね。

SDシリーズと言えばの特徴的な大型サプレッサー。

ハンドガードもがっちりしていて構えやすいですね。

サプレッサーを90度回転させると取り外す事が出来ます。

赤丸で囲ってあるハンドガード固定パーツを取り外すとハンドガードを取り外せます。

ハンドガードはそのまま前方へスライドさせれば取り外せますので今回の様に

サプレッサーまで取り外す必要はありません。

伸縮式のストック。

カッチリと各ポジションでロックされるので構えやすく安定してますね。

スリングスイベルの固定パーツもネジでは無くリベットなのでリアル感は抜群です。

そして全てのメーカーがオミットしてしまっているフロントサイトの左右調整をCYMAは

再現。こればかりはCYMAの独壇場です。

コッキングレバーを引くとダミーボルトが連動して後退、HOPの調整もダミーボルト

後退後の状態で行ないます。基本的にはG&G製のコピーではあるのですが、

エジェクションポートカバーのモールドですが丁度下半分が凹形状をしております。

これが正解です。大多数のメーカーはここの部分のパーツがレシーバーと同じく

下半分も凸形状です。

ここからは分解編です。まずストック基部のピンを引き抜きます。

次にこの手の伸縮ストックには大抵右側にポジション固定用の小さなパーツがありますので

勢いよく引き抜かないで下さい(丁度青丸の下にあります)

これがストックポジション固定用のパーツとその下に板バネがあります。

バッテリー側から伸びているタミヤ型コネクタを外します。

ロアレシーバーのピンを引き抜きます。

これでレシーバーがフリーになりましたので矢印の方へ引き抜きます。

エジェクションポートカバーパーツと連動している部分のネジを取り外します。

と言ってもただのシャフトとスプリングなので大仰な物でもありませんが(;´・ω・)

グリップ底の六角ビスを取り外してモーターカバーパーツを取り外します。

モーターに接続されている端子を取り外してモーターを取り出します。

グリップ奥の+ネジ2箇所を取り外します。

左側のセレクターパーツ下部にあるイモネジを取り外して左右のセレクターパーツを

取り外します。

これでメカボックスを取り出せます。これで本体の分解編は終了です。

見えてる部分全てのネジを取り外します。

するとこのようにメカボックスの開きが出来上がります(・∀・)

(o゚ω゚)ふむ、だいぶ緑色したグリスにも見慣れて来たな。

(;゚д゚)ェ. . . . . . .ちょw何この「ピンク色のグリス」ww 赤は見た事あるがピンクてw

しかもこの部分だけかよww

まぁ、気を取り直してシム調整を行いスイッチ部分には接点グリスを塗布します。

スプリングはLaylaxのM90スプリングに交換。

その後はマルイ製の「赤=高粘度グリスをギア各種」に「青=シリコングリスを給排気系」

に塗布してシリンダー内部に同じくマルイ製シリコーングリスを噴霧します。

今回はマルイ製で各種グリス関係を使用してみました。どのみち次回もまた再度開けるので

その時にいつものグリスを使用致します(○´ェ`○)

組み上げたらご本人所有と同じLi-Poバッテリーを接続しての初速計測です。

( ゚д゚)ホゥ…初速は95m/sですか、意外に出たなぁ。このインナーバレル長とライラの90

スプリングでこの数値かぁ。次回の調整時には再度初速計測を行わないとマズイかも

知れませんなぁ(´・ω・`)

本体重量はバッテリーを抜かして約3200g。実銃が約3600gなのでかなり近いですね。

※マルイ製はプラレシーバーなので重量はバッテリーを含めても約2000gです。

個人的にMP5系はある時期以降からのCYMA製が一番好きです。初期のCYMA製は

マルイ製のコピーを行い次にG&Gをコピーしてその後からCYMAの個性を出してきました。

その頃からの製品は完成度が非常に高く本家マルイやG&Gを追い越した感があります。

但し、刻印関係に関してはマルイ製が一番リアルです。

CYMA製は色々な商品全般に言えますがほぼ刻印関係がありません。

G&G製は余計な刻印が多いですw 所々にG&Gのロゴがあったり、

6㎜ Autoとかあったりでw

第一次調整になってるのは初期調整を行ったノーマル状態でご本人に一度

ないし数回使用して頂きその後に第二次調整及びカスタムを行います。

内容はこんな感じで進みます。

①清音カスタム

②集弾性向上

上記2項目は最初に調整してからお渡ししてもご本人はどれ位の効果があるのかを

知らないで使用する事になりますので今回はこのような感じでのレビューとなります。

ではスタートですw

いきなりですがマガジンからです(爆)左側が今回付属のマガジン。右側が弥生所有の

CYMA製MP5RASに付属した物です。

…エト・・(´・ω・)…弥生はてっきりマガジンに穴が開いてるのがCYMAのデフォと

思ってましたがどうやら弥生のは最初から給弾口の蓋パーツが無かったんですねw

よくよく考えたら最初から穴が開きっぱなしのマガジンて変ですよね。

SDシリーズと言えばの特徴的な大型サプレッサー。

ハンドガードもがっちりしていて構えやすいですね。

サプレッサーを90度回転させると取り外す事が出来ます。

赤丸で囲ってあるハンドガード固定パーツを取り外すとハンドガードを取り外せます。

ハンドガードはそのまま前方へスライドさせれば取り外せますので今回の様に

サプレッサーまで取り外す必要はありません。

伸縮式のストック。

カッチリと各ポジションでロックされるので構えやすく安定してますね。

スリングスイベルの固定パーツもネジでは無くリベットなのでリアル感は抜群です。

そして全てのメーカーがオミットしてしまっているフロントサイトの左右調整をCYMAは

再現。こればかりはCYMAの独壇場です。

コッキングレバーを引くとダミーボルトが連動して後退、HOPの調整もダミーボルト

後退後の状態で行ないます。基本的にはG&G製のコピーではあるのですが、

エジェクションポートカバーのモールドですが丁度下半分が凹形状をしております。

これが正解です。大多数のメーカーはここの部分のパーツがレシーバーと同じく

下半分も凸形状です。

ここからは分解編です。まずストック基部のピンを引き抜きます。

次にこの手の伸縮ストックには大抵右側にポジション固定用の小さなパーツがありますので

勢いよく引き抜かないで下さい(丁度青丸の下にあります)

これがストックポジション固定用のパーツとその下に板バネがあります。

バッテリー側から伸びているタミヤ型コネクタを外します。

ロアレシーバーのピンを引き抜きます。

これでレシーバーがフリーになりましたので矢印の方へ引き抜きます。

エジェクションポートカバーパーツと連動している部分のネジを取り外します。

と言ってもただのシャフトとスプリングなので大仰な物でもありませんが(;´・ω・)

グリップ底の六角ビスを取り外してモーターカバーパーツを取り外します。

モーターに接続されている端子を取り外してモーターを取り出します。

グリップ奥の+ネジ2箇所を取り外します。

左側のセレクターパーツ下部にあるイモネジを取り外して左右のセレクターパーツを

取り外します。

これでメカボックスを取り出せます。これで本体の分解編は終了です。

見えてる部分全てのネジを取り外します。

するとこのようにメカボックスの開きが出来上がります(・∀・)

(o゚ω゚)ふむ、だいぶ緑色したグリスにも見慣れて来たな。

(;゚д゚)ェ. . . . . . .ちょw何この「ピンク色のグリス」ww 赤は見た事あるがピンクてw

しかもこの部分だけかよww

まぁ、気を取り直してシム調整を行いスイッチ部分には接点グリスを塗布します。

スプリングはLaylaxのM90スプリングに交換。

その後はマルイ製の「赤=高粘度グリスをギア各種」に「青=シリコングリスを給排気系」

に塗布してシリンダー内部に同じくマルイ製シリコーングリスを噴霧します。

今回はマルイ製で各種グリス関係を使用してみました。どのみち次回もまた再度開けるので

その時にいつものグリスを使用致します(○´ェ`○)

組み上げたらご本人所有と同じLi-Poバッテリーを接続しての初速計測です。

( ゚д゚)ホゥ…初速は95m/sですか、意外に出たなぁ。このインナーバレル長とライラの90

スプリングでこの数値かぁ。次回の調整時には再度初速計測を行わないとマズイかも

知れませんなぁ(´・ω・`)

本体重量はバッテリーを抜かして約3200g。実銃が約3600gなのでかなり近いですね。

※マルイ製はプラレシーバーなので重量はバッテリーを含めても約2000gです。

個人的にMP5系はある時期以降からのCYMA製が一番好きです。初期のCYMA製は

マルイ製のコピーを行い次にG&Gをコピーしてその後からCYMAの個性を出してきました。

その頃からの製品は完成度が非常に高く本家マルイやG&Gを追い越した感があります。

但し、刻印関係に関してはマルイ製が一番リアルです。

CYMA製は色々な商品全般に言えますがほぼ刻印関係がありません。

G&G製は余計な刻印が多いですw 所々にG&Gのロゴがあったり、

6㎜ Autoとかあったりでw